本文发表于《文化纵横》2024年第3期

中国会否丧失世界工厂地位?——国际产业转移新趋势与中国的政策选择

苏庆义 桂子豪

本轮产业转移对产能分布和产品价格的影响将引发两个终结:第一,从产能分布来看,世界制造大国将终结于中国,未来将形成以中国为中心的“中国+N”多工厂布局。第二,从产品价格来看,廉价劳动密集型产业时代将终结。

近年来中国部分产业链外迁至越南、印度、墨西哥等国,引发了对中国是否会丧失世界工厂地位的担忧和争论。中国在2001年加入世界贸易组织之后,劳动密集型产业和加工贸易的潜力彻底释放,出口呈现爆炸式增长,成为独一无二的世界工厂。在2008年,中国作为世界工厂的潜力基本释放完毕。中国的劳动密集型产业出现外迁迹象,加工贸易比重也开始持续下降。近年来,随着国际国内环境的变化,中国的产业链外迁似乎呈现加速趋势,引起了更大的关注。关于产业链外迁的案例时常见于国内外媒体,比如,有报道称,全球第二大笔记本电脑厂商——惠普,计划在2024年将其工厂从中国转移至墨西哥、泰国和越南。对产业链外迁的研究不仅成为学者的热门主题,还成为券商报告的重要主题。无论是政府还是企业,都非常想了解全球产业链的未来趋势,也都很担忧产业链外迁带来的挑战。

产业是一国经济发展的基础,产业转移影响各国经济发展。对于中国而言,尤其担忧产业转出引发就业和增长问题。那么,本轮产业转移的新特点是什么?带来的影响是什么?中国依托的东亚产业链又会发生怎样的变化?对这些问题的回答有助于把握全球产业链新趋势带来的机遇和挑战,进而提出中国的应对之策。

相比历史上的多轮产业转移,本轮产业转移的重要特点是,大国博弈成为新的影响因素。本轮产业转移对产能分布和产品价格的影响将引发两个终结:第一,从产能分布来看,类似中国这样的单一工厂时代终结,未来将形成以中国为中心的“中国+N”多工厂布局。在大国博弈背景下,非市场因素与市场因素交织,东盟(老挝、柬埔寨、缅甸、越南、印度尼西亚、菲律宾)、印度、墨西哥等将成为从中国延伸出来的世界工厂。第二,从产品价格来看,廉价劳动密集型产业时代将终结。中国生产成本低且产能规模大,世界上没有哪个国家或地区能够同时从成本和规模两个方面完全替代中国。随着产业转移不再完全由市场因素主导和中国劳动力成本上升,劳动密集型产品的价格将不可避免地上升。

中国是东亚产业链的重要组成部分,也极大依托东亚产业链,需要重点关注东亚产业链。在本轮产业转移中,东盟的发展优势将助推东亚产业链规模的增长。与此同时,东亚产业链也将发生结构性变化,东盟将逐渐替代中国为全球提供最终产品,而中国则将替代日韩扮演为东盟提供中间品的角色。东亚产业链的规模增长和结构变化将提升大国在此区域的博弈强度。对于中国而言,一方面需要顺势而为,借助产业转移实现结构升级;另一方面,也要应对大国博弈带来的挑战。

一、大国博弈是本轮产业转移的新变量

工业革命以来,全球曾经历了多轮产业转移与变迁。首先是18世纪末和19世纪初,英国发起工业革命,大机器生产开始替代工厂手工业生产,极大地推动了英国的城市化和技术创新,英国成为全球产业和国际贸易中心。其次是19世纪末和20世纪初美国经历的第二次产业转移。美国大力发展了运输业、制造业、钢铁业、电力和石油产业等,“一战”“二战”的爆发也进一步助推各产业布局向美国转移。然后是20世纪中期日本经历的第三次产业转移。经过“二战”后的重建,日本将发展路线重点由军事技术转为民用技术,并通过出口导向型经济政策,将出口重心从轻工业转向重工业和高科技产业等高附加值产业。最后是20世纪60年代末~90年代期间亚洲四小龙经历的第四次产业转移。从承接发达国家的劳动密集型产业起步,发展到今天,香港地区和新加坡已成为全球重要的金融中心,而韩国和台湾地区也成为了电子元件等制造业的重要基地。[1]

过往的产业转移具有一些相似特征。第一,每次产业转移都不是产业链部分环节的转移,而是完整产业的转移,比如纺织业、服装业、钢铁业及汽车业等。原因在于,当时产业主要在一国完成,还没有发展到各生产环节分割的程度。第二,产业转出的国家或地区都已成为发达经济体。这些国家或地区在产业转入之前往往就已在各个领域取得一定的发展,并拥有一定程度的基础设施、技术和劳动力;产业的转入使得其产业更具竞争力,资源得到更有效配置,制度也更加完善,国民经济水平进一步提升;在顺利跻身发达经济体之后,才向外转出产业。第三,产业转移都是基于市场规律进行的。承接产业转移的经济体往往具有更低的劳动密集型产业的综合生产成本,相较其他经济体更具价格优势,且可形成一定的生产规模,符合市场追求生产效率最大化和成本最小化的经济规律。

改革开放后,中国赶上全球第四次产业转移,积极承接发达经济体的产业链迁入,并大力发展本土制造业;至2010年,已成为世界第一大制造业国,也是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家,成为了事实上的“世界工厂”。

当前,中美贸易战、科技战还在继续,中美博弈将长期存在。基于此,全球正发生新一轮产业转移。不同以往,这是历史上第一次出现大国战略竞争影响的全球产业迁移。之前的数次产业转移,本质上均是市场驱动,谁的综合成本低,并能大规模生产,产业就会向谁迁移。然而在本轮产业转移中,效率最大化不再是国际生产安排的唯一目标;相反,美国更加强调工人利益、国家利益等非市场因素(政治、战略、军事等因素)。基于此,自由贸易在一定程度上受到抵制和冲击,美国转而倾向于构建“公平贸易”的全球贸易和产业链分工体系——通过提升与多国的关税和签订新的贸易协定,以缓解美国在货物贸易的不足,同时积极引导美国本土的产业发展,以推动供应链本土化、提升美国在生产端的地位;中国则是其国际贸易安排的最大目标。前美国贸易代表罗伯特·莱特希泽(Robert Lighthizer)更是直言,中国是美国自独立战争以来最大的地缘政治威胁。

此外,受新冠疫情和俄乌冲突对全球供应链的冲击叠加影响,西方国家普遍开始强调供应链“去风险”,以尽可能规避此类非市场因素对国家生产和经济贸易的影响。虽然从综合成本角度分析,目前仍无国家能够明显承接中国的世界工厂地位,但各国仍奉行多元化战略,将产业链从中国向第三方国家迁移。而这与美国力推的国际贸易体系安排不谋而合。对于企业自身而言,中美博弈带来的不确定性,也直接导致其投资风险增加,进而增加其在中国投资、生产的成本;一些企业甚至直接受到美国的政治压力,被迫将产业转移至其他更具政治利益,而非经济利益的地方。

二、全球产业链面临两个终结

对于本轮产业转移的影响,有两个主要的问题需要被探讨:一是中国的世界工厂地位是否会被取代?也就是未来世界工厂的布局会怎样。二是世界是否还能享受到廉价劳动密集型产品?也就是产品的价格会怎样。本文认为,在大国博弈与产业转移背景下,全球产业链面临两个终结。

从产能分布来看,类似中国这样的单一工厂时代终结。首先,部分产业链确实有迁出中国的长期趋势。在本轮产业转移中,诸多产业链布局都受到大国博弈的影响,美国正积极按照自身利益诉求去重新塑造全球产业链与国际分工。具体而言,美国主张将大部分产业链布局于大西洋与印太地区的“友岸”“近岸”地区,减少对中国产业链的依赖。其所谓的“去风险”实质是“去中国化”。东盟、印度、墨西哥等经济体均在此次转移中获益。其中,印度和墨西哥出于发展利益与对中美关系的考量,均坚定地支持美国的全球产业链布局。东盟则表现得相对中立。这一区域长期奉行“安美经中”(安保靠美国,经贸靠中国)的发展战略,通过维系与中美两国的平衡关系,来追求自身利益的最大化,进而维持其在东亚区域经济一体化中的中心地位。东盟有部分国家参与美国的产业布局,如新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾、文莱等,均加入了印太经济框架(IPEF)。[2]中国同样将东盟作为重要的地缘政治发展对象,主张构建有利于地区可持续发展的命运共同体,并积极推进“一带一路”、中国—中南半岛经济走廊、澜湄合作等。在各方支持下,部分容易迁出中国的产业链将逐步外迁。

考察上述主要产业迁入经济体的发展条件,东盟相对更具备生产成本优势,而印度和墨西哥则在非市场因素方面具有一定优势。东盟在劳动力、资本、生产效率、基础设施、开放政策等方面都更占优,在产业链受中美博弈影响被迫迁出中国时,可以依靠自身较低的综合成本承接更多产业链。而印度,作为美国印太战略的重要支柱,参与美国多个国际合作框架和产业链合作协定,也积极参加美日印澳四边机制等美国主导的小型全方面合作机制。但印度在资本、生产效率、基础设施、开放政策方面并不具备优势。综合来看,印度并不具备承接中国产业链转出的物质条件。墨西哥作为美国的南部邻国,承接了大量对美产品生产的产业链,在经济上与美国关系紧密,并于2023年第一季度成为美国最大的贸易伙伴,其在美墨加协定等美国主导的贸易协定中也与美国保持基本一致。但另一方面,墨西哥也面临与印度类似的问题,在毒品问题和治安问题上迟迟得不到有效进展,这在很大程度上阻碍了外资对墨投资以及产业链的迁入。

但无论是具有相对成本优势的东盟国家,还是在非市场因素方面具有一定优势的印度和墨西哥,都难以达到中国曾经拥有的巨大生产规模,也就无法完全替代中国。除印度外,墨西哥和东盟的总人口合计才为7亿,尽管印度人口超过14亿,但其在诸多方面均有较大限制。同时,中国国内的广大县域仍然具有一定的综合成本优势,通过发挥中国在基础设施等多方面的优势,仍可以与东盟等劳动力成本较低的经济体进行生产竞争。目前仍看不到任何一个国家或地区有能力完全承接中国的产业转移,并成为下一个世界工厂。比如,中国劳动密集型产业占世界的份额在2013年达到39.2%的顶点之后,在随后的五年下降7个百分点,下降的份额被越南、孟加拉国、缅甸、柬埔寨等国分摊。[3]因此,未来的全球产业链格局将呈现为以中国为中心的“中国+N”多工厂模式。

从产品价格来看,廉价劳动密集型产业时代终结。大国博弈影响产业链意味着一定程度的“去市场化”。随着市场因素不再成为主导因素,资源配置也无法达到最有效,全球产业链的成本将不可避免地上升,廉价劳动密集型产业时代将走向终结。

从生产成本角度来看,所有可能扮演世界工厂角色的国家的成本都在上升。随着中国的快速发展,劳动力成本优势已逐渐消失。中国劳动力年平均工资自2000年至2022年已翻了12倍,生产成本逐渐增加,中国生产的产品价格亦逐渐上升。作为劳动密集型产业的主要迁入国,印度、墨西哥以及东盟与中国相比,也并不具备明显的成本优势。印度在基建、资本等方面的条件远差于中国,除较低的劳动力成本优势外,其他条件均相对较差。墨西哥在基础设施等方面相对于印度较好,但其劳动力成本并不低,人均GDP已经突破1万美元,难以发展廉价的劳动密集型产业。整体来看,东盟相对而言有一定优势,但东盟整体规模不大,仅能承接部分产业链。同时,东盟相较于中国的县域地区,其成本优势并不显著,产业链转移至东盟,其生产成本也可能有所提升。东盟在大国博弈背景下的不确定性和东盟内部的派系矛盾,也可能进一步抬升东盟的生产成本。有研究表明,2017~2022年,随着中国产品在美国市场份额下降5个百分点,美国从越南和墨西哥进口商品的单价分别增加9.8%和3.2%。[4]

从国际分工来看,全球价值链的分工程度正在下降。受单边主义扩散、全球化放缓等因素的影响,全世界对产品本地偏好均有一定的强化;再加上新工业革命的影响,全球范围内以劳动力成本为核心的传统比较优势对全球化的推动有所减弱,全球生产陷入“逆全球化”。不仅美西方国家大力助推供应链“去风险”与产业本土化,中国同样强调以内循环为主体的发展战略,中美两国的全球价值链参与度也分别自2010年和2011年开始下降,其余主要经济体也同样呈下降趋势。[5]在这一背景下,各国资本不再以降低成本、增加产量为首要考量,而是着力于投资稳定的本土化产业链。生产不再根据效率在全球配置的结果,就是最终品的价格上升。

从产品贸易成本来看,美国加征关税将导致贸易品成本不可避免地上升。中美贸易战之前,基于全球化思潮的影响和贸易便利化的要求,各经济体均积极签订一系列双边、多边自贸协定和贸易框架,以减少贸易壁垒、降低关税。但随着美国对中国加征关税,中国生产的劳动密集型产品价格将有一定程度的上升,同时越来越多的排他性贸易框架的建立,也将增加中国产品进入国际市场的成本,而中国仍是全球最大的劳动密集型产品的生产国,因此全球市场上的劳动密集型产品价格将明显上升。

三、东亚产业链的规模增长与结构性变化

中国是东亚产业链的重要组成部分,也极大地依赖东亚产业链。因此在东亚、北美、欧洲三大区域产业链中,中国需要重点关注新一轮产业转移背景下东亚产业链的新趋势。另一方面,从市场因素来看,东盟也是当下产业转移中发展潜力最大的地区,将在本轮产业转移中获益最多。东盟对产业链的承接不仅将提升东亚产业链的规模,也将深刻影响东亚产业链的结构。

(一)东盟优势助推东亚产业链规模增长

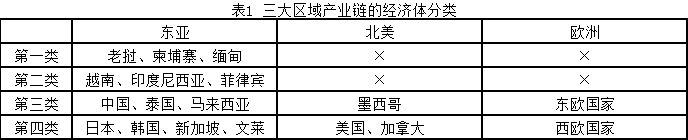

在东亚、北美、欧洲三大区域产业链中,东亚区域产业链的独特优势是经济体类型更丰富。区域产业链的发展潜力主要取决于梯次结构,即区域内不同经济体处于产业链的不同位置,形成产业种类和不同环节的互补性。按照各经济体人均国内生产总值(GDP)、所处工业化的阶段和产业链的位置,可以将其划分为如下四类:第一类-工业化待启阶段、第二类-工业化快速发展阶段(产业链低端)、第三类-工业化完成阶段(产业链中端)、第四类-工业化完成阶段(产业链高端)。在北美区域产业链中,美国和加拿大属于第四类,墨西哥属于第三类。在欧洲区域产业链中,东欧国家属于第三类,西欧国家属于第四类。很显然,北美和欧洲区域产业链均缺少第一类和第二类经济体。在东亚区域产业链中,老挝、柬埔寨、缅甸属于第一类,越南、印度尼西亚、菲律宾属于第二类,中国、马来西亚、泰国属于第三类,日本、韩国属于第四类。文莱比较特殊,依赖其丰富的石油和天然气资源成为发达国家。新加坡既可以划归为第四类,也可以将其视作提供高端服务业支撑的发达经济体。这意味着东亚区域产业链的产业种类、分工深度和发展潜力都优于其它两大区域产业链。

说明:大体按照世界银行的国别收入分类划分,但也考虑了经济体所处发展阶段。世界银行的分类标准如下:低收入:不到1036美元;中等偏下收入:1036美元到4045美元;中等偏上收入:4046美元到12535美元;高收入:高于12535美元。

东亚区域产业链中的东盟具备很多发展优势。首先是劳动力优势显著。与印度等劳动力素质较低的国家相比,东南亚地区的劳动力素质较高,工人技能和教育水平普遍较好,具备更高的劳动生产率;同时,与墨西哥等劳动力素质较高的国家相比,东盟的劳动力成本又较低。这一双重优势,使得东盟在劳动力资源方面成为世界工厂的理想选择。其次,相比非洲和南美等地区,东盟的政治稳定和良好的投资环境也是其吸引力的重要方面。最后,东盟拥有相对完善的基础设施,为企业提供了更便利的生产和物流条件。在过去几十年,东盟政府在发展产业的同时,也在基建方面投入大量资源,一定程度上提升了交通、能源和通信等基础设施水平,有利于减少生产和运输的成本,提升产业竞争力。

不过,东盟内部也有分化。新加坡、泰国、马来西亚、文莱的人均国内生产总值(GDP)已经很高,无法扮演世界工厂的角色,老挝、柬埔寨、缅甸、越南、印度尼西亚、菲律宾这六个发展水平较低的国家,才是最有潜力承接产业转移并成为世界工厂的地区。由于产业转移主要集中于劳动密集型产品[6],我们可以进一步分析劳动密集型产品的出口占比情况,来对东盟六国进行具体分析。随着东盟六国经济增长,其外贸出口值稳步上升,同期劳动密集型产品出口也在增加。中国劳动密集型产品的出口占比持续下降,已从1999年的接近40%下降至2022年的近20%。与此同时,对于柬埔寨、缅甸、越南等国而言,劳动密集型产品始终占据或开始占据重要位置,当前占比均超过20%。印度尼西亚、菲律宾、老挝的劳动密集型产品出口占比虽然还不高,但主要源自其尚未释放发展这类产品的潜力,未来有望提升其比重。

此外,东盟与中美两国联系紧密,其在中美博弈中保持相对中立的地位,也使其从大国博弈中受益。首先,中美共同塑造着东南亚的经济格局和未来发展方向。从东盟的外贸来看,中美在该地区具有极大的影响力,是该区域的主要经贸伙伴,占东盟外贸比重的26%~50%;并且中国在该区域的外贸影响力显著高于其他国家,与中国接壤且为内陆国的老挝对中国的贸易依赖度最高。其次,域外大国出于经济考量均愿与东盟维持良好的经贸关系。中美与东盟的经贸结构存在差异,美国的终端消费市场、中国的中间品供应,共同推进着东南亚地区的产业发展。美国作为主要终端消费市场,在该地区的出口发展中扮演着不可或缺的角色。最后,尽管背后的动因和目标存在差异,出于战略考量,中美同样支持东盟积极承接产业转移。相应地,东盟也正积极参与多个区域与全球协定,如RCEP、CPTPP、IPEF等,以更好地承接产业转移,发挥本地区优势。

(二)东亚产业链将发生结构性变化

随着本轮产业转移的持续推进,整个东亚产业链也将发生结构性变化。基于中国产业链持续向东南亚转移的判断,东亚地区的整体产业格局将由日韩-中国-美欧模式转变为中国-东盟-美欧模式。

第一,中国将与日韩竞争东亚地区的价值链上游地位。中国正放弃产品生产最后期的装配环节,转而向东盟提供中间品,由东盟地区负责完成技术含量和附加值较低的装配环节。这可以在降低人工成本的同时,避免美西方国家对中国制造最终商品的制裁。这在越南等国从中国的进口额、对美国的出口额持续增加中也有所体现。中国对越南的中间品出口额自2017年中美贸易摩擦以来就长期保持较高速度的增长,平均年增长率高达21%,其中2022年增长率更是高达32%。相比之下,越南从日韩的中间品进口额同样维持增长,但增长率并不高,分别是9%和12%。[7]在东盟出口蕴含的外国增加值中,中国占比接连超过美国、日本、韩国,从2007年的1.6%上升至2021年的4.7%,几乎增长了2倍。[8]可见,中国将适时地转变其在东亚产业链中的地位,由最终产品的供给国向中间品的供给国转变。而且,随着中国-中南半岛经济走廊、澜湄合作等项目的深入推进,中国持续扩大对东盟各个领域的投资规模,其未来的投资额将有极大概率超过日韩,并将与日韩在产业链层面形成竞争地位。东亚产业链布局将朝着中国提供中间品、东盟装配成最终商品的方向演进。

第二,美国将增加从东盟进口的最终品。美国自20世纪80年代开始去工业化,大量中低端生产部门向中国等生产成本较低的地区迁移,制造业逐渐空心化。结果导致,一方面,美国在新冠疫情等突发事件造成全球供应链中断的情况下丧失了国际贸易的主动性,尤其是在医护产品等关键战略产品上受其他国家牵制;另一方面,中国等国家在中低端产业的技术积累逐渐对美国核心的高科技领域形成挑战,进一步对其国家安全及核心竞争力带来冲击。而这些都是美国在东亚产业链重构中极力避免出现的情况。对此,美国希望通过一系列的协定与框架约束东盟各国的行为,并加强对东盟各国的产业链安排,达到产业链摆脱对中国的依赖和“去风险”的目的。从最终品的进口来看,美国将减少从中国进口的最终品,转而增加从东盟进口最终品。比如,2017~2022年,美国从越南进口的商品份额增加2个百分点。

四、中国的政策选择

国际产业转移有其自身规律,中国不可能长期独占世界工厂地位——这也不符合中国自身的利益。中国一方面需要顺势而为,借助产业转移实现结构升级;另一方面,也要应对大国博弈带来的挑战。

第一,中国仍具有生产劳动密集型产品的综合优势,并可以充分利用。虽然中国正逐渐丧失劳动力优势,但中国仍可以积极发挥其他国家难以相比的综合优势,如劳动生产率、基础设施、全产业链优势等。除东部产业转向中西部外,还应转变思路,利用东部县城承接劳动密集型产业。当下中国的劳动密集型工厂主要还是集中于东部大城市和城市周围的都市圈,广大县域未大面积建设劳动密集型工厂,这些区域相较于城市仍具有较低的劳动力成本,可以承接城市地区转移出来的劳动密集型工厂。因此,尽管中国劳动力成本上升,失去了一部分劳动力优势,但仍可以依靠县域劳动力优势继续发展劳动密集型产业,发挥中国生产劳动密集型产品的综合优势。

第二,中国可以积极利用东亚产业链发展的机遇。(1)中国可以将自身定位为产业链上游国,为东盟六国供应中间品。通过加强与这些国家的合作,中国可以为东盟六国的制造业和生产流程提供关键性支持,为其提供中间品和关键零部件。这种合作将促使整个区域产业链更加紧密地融合,提升区域的生产率和竞争力。(2)中国可以积极对东盟六国进行投资,参与其基础设施建设、制造业、能源等关键领域。通过资金和技术的注入,中国可以助推东盟六国加快发展步伐,共同分享发展红利。这种合作不仅有助于扩大中国企业的国际市场份额,也会为东盟六国创造就业机会和经济增长。

第三,中国应扩大消费,逐步替代美欧的终端消费市场,让世界工厂真正摆脱对美欧的依赖。扩大内需可以帮助中国减少对特定市场的过度依赖,特别是对欧美发达国家市场的过度依赖。通过构建强大的国内市场,中国还可以在国际贸易谈判中拥有更大的议价权,从而更好地维护自身的利益。更为重要的是,扩大内需还意味着扩大对别国需求。扩大自东盟六国进口一方面可以让该区域减少对美欧的依赖,另一方面也有助于人民币的流出,扩大人民币在支付、交易中的规模。因此,扩大内需不仅是宏观政策,还是区域战略,可以减少中国和东盟六国对欧美市场的过度依赖。这将让东亚和东南亚区域真正独立起来,成为域内循环的大市场。

注释:

[1] 冯昭奎:《“世界工厂”的变迁》,载《世界经济与政治》2002年第7期;刘昌黎:《论中国世界工厂及其对策》,载《中国工业经济》2002年第10期;吕克勤:《“中国制造”与世界工厂》,载《上海经济研究》2003年第5期。

[2] 吴琳:《中美制度竞争对东盟中心地位的冲击——以东盟地区论坛(ARF)为例》,载《外交评论(外交学院学报)》2021年第5期。

[3] Gordon Hanson, “Who Will Fill China’s Shoes? The Global Evolution of Labor-Intensive Manufacturing,” NBER Working Paper No. 28313, December 2020.

[4] Laura Alfaro and Davin Chor, “Global Supply Chains: The Looming ‘Great Reallocation’,” NBER Working Paper No. 31661, September 2023.

[5] 渠慎宁、杨丹辉:《制造业本地化、技术反噬与经济“逆全球化”》,载《中国工业经济》2022年第6期。

[6] 劳动密集型产品包括纺织纱线、织物和手工物品;机动或非机动自行车、小型摩托车和残疾人用车;清洁、卫生、供暖、照明设备;家具;旅行用品、背包及类似物品;服装;鞋子;人造塑料制品;婴儿车、玩具和运动用品;文具和办公用品。

[7] 数据来源:UN Comtrade Database。

[8] 徐奇渊、崔晓敏、马盈盈:《美国进口多元化未动摇中国世界工厂地位》,《财经》2023年8月9日。